何をするにも時間が足りない、、、。

時間の使い方は効率化してるから正しいはず!

なのになぜ?

そんな状況から抜け出した、シンプルな考え方を説明します。

- 時間の使い方を考える理由

- 時間の使い方が下手だとどうなるか

- 時間の使い方が上手になる考え方

あなたも、「誰のために何をするか?」を考えたら変わるかもしれません

時間の使い方を考える理由

誰もが平等に与えられている、唯一のものが「時間」ですよね。

無意識で過ごしていると、時間はどんどん過ぎ去るので気になるところがあるなら変えなければなりません。

僕も以前は目の前の仕事に集中し続けたのですが、なぜか時間が足りなくなったので、途中でようやく気がついたんですよ!

こりゃ時間の使い方がおかしいのかな?って。そこでちゃんと「時間の使い方」を考えるようになりました。

時間の使い方と向き合う

自分自身が1日をどのように使っているか、理解するためにも普段の24時間を紙に書き出してみるのがオススメです。

紙に書き出すなどの「時間の使い方と向き合う時間」って大事です!

何にどれだけの時間を使っているか?もしかしたら「何となく無駄なこと」をしてるかもしれませんよ?

誰かに書き出した紙を見せてみるのもいいかもしれません。

なぜなら、自分にとっては当たり前と思っていたことが、第三者からすると「時間の使い方がおかしいよ!」と、気づかせてもらえるかも?

優先順位は人それぞれ

自分の時間と向き合ったら必要なこと、不要なことが出てくると思います。

これは仕事でもプライベートでも同様で、自分とは関係ないことに時間を使うケースが多いです。

仕事の優先順位

短期・中期・長期の目標をざっくりでもいいので、決めておくと「自分の中の優先順位」が決まるので、こまったときに助かりますよ~

目の前のことだけ集中していると、何の成果もでずに他人の仕事に付き合ってるだけの状態になることもあるし、何より学びがないとつまらないですよね。

世の中には「時間バンパイア」と呼ばれる人種がいて、自分で考えずにひたすら他人に考えさせたりする人がいるので気をつけましょう!

そんな相手とは「距離を置く」のが大切です。

プライベートの優先順位

驚くことにプライベートの優先順位は、仕事の優先順位に影響します!

なぜなら仕事に時間を使いすぎると、プライベート自体がなくなるからです。

だから、時間の優先順位は、仕事もプライベートも同じ24時間の中なので、一緒に考える必要があります。あなたも気をつけてください。

時間の使い方が身に付くとどうなるか?

自分で無意識に時間の使い方が上手になると、周りから評価されます。(そこから仕事のやりがいが生まれます)

- 効率がいい

- 生産性が高い

- 仕事が早い

- 楽しそう

仕事で「本当にいま必要なことは何か?それをすることで会社はどうなるか?」を意識すると効率がいいです。

そして、「一番効果がありそうで時短になることは何か?」を考えると生産性が高くなるんですよね。僕はこれを活かして毎日定時に帰れてます~

仕事中にも「考える時間を作る」ようにしてるので、楽しそうに見えてるのかも?

時間の使い方が下手だとどうなるか

僕は時間の使い方が下手だったころ、業界や会社で当たり前なことが、間違っていることに気づきませんでした。

時間の使い方がうまくいかなかったのは、無意識だったからかもしれません。

家族と過ごす時間がないのは社会問題

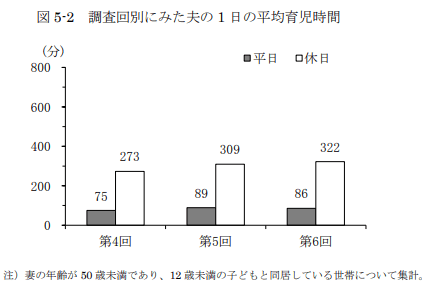

家族一緒に過ごせない人が多いと言われますが、国立社会保障・人口問題研究所がおこなった「第 6 回全国家庭動向調査」によると、夫の 1 日の平均育児時間は、平日は約 90 分(1 時間 30分)、休日はそれより 3 時間 50 分長い約 320 分(5 時間 20 分)です。

1.妻と夫の育児時間

第 6 回調査における妻の 1 日の平均育児時間をみてみると(図 5-1)、平日は約 530 分(8時間 50 分)、休日はそれより 2 時間 30 分長い約 680 分(11 時間 20 分)となり、第 5 回調査からやや低下している。一方で、夫の 1 日の平均育児時間は、平日は約 90 分(1 時間 30分)、休日はそれより 3 時間 50 分長い約 320 分(5 時間 20 分)となり、第 4 回調査以降、休日の育児時間のみ上昇する結果となっている(図 5-2)。

ほとんど平日は家族で過ごせていません。

これでは妻や子供がかわいそうですし、自分自身も何のために生きてるのかわからなくなってきませんか?

ここまで育児時間が少ないということは、他人に時間を捧げてしまってるのかもしれません。

うちわけは色々あるでしょうが、残業もそのうちの一つだと思います。残業って「時間の切り売り」なのに成果には繋がりにくい部分です。

残業の考え方が良い例になる

極端な例ですが、「年収」を増やすために「残業」する人がいます。

お金のために残業すると自分自身の時間が失われてしまうので、本来であれば残業せずに年収を上げる方法を考えなければなりません。

時間を間違った方向に使うと、大切な人との時間もなくなってしまいますよね?

そもそもお金のためではなく、会社や業界の慣習で無意味な仕事で時間が無くなる場合は、自分自身でどうすることもできない問題です。

自分で「時間の使い方」を無理やり変えました

僕の場合だと残業が多い業界だったので、自然と残業や休日出勤が多くなり、結果的に「残業で年収を上げるのが当たり前」の業界でした。

僕が子供が生まれる直前から「このままだとマズイなぁ」と考えるようになり、実際に生まれたころは、妻とよく「時間の使い方」でもめることに。

なので、子供が生まれて1か月くらいで、残業が少なくてやりがいもある業界&職種に転職しました!

ここらへんから自分自身の中で芯ができてきました!それがそのまま時間の使い方で大事な考え方になってます。

時間の使い方が上手になる考え方

僕は時間の使い方を考えるときに、大事にしていることがあります。

僕は時間の使い方を考えるときに、大事にしていることがあります。

それは「誰のために何をするか?」です。

自分自身の芯になっていて、

僕はすべてにおいて「家族」を優先!

まわりには驚かれるんですけどね。 理由は独身時代の僕からは考えれないようです。笑

目的があってこそ時間の使い方がいきてくる

ピーター・ドラッカーの名言に、

『もともとすべきでなかったことを

能率・効率良く行うことほど無駄なことはない。』

という素晴らしい言葉がありました!

目的を見失ってしまうと今すべきことがわからなくなり、意味のないことや、よくわからない方向に進んでしまいます。

なので、目的を考えることこそ、「時間の使い方」だと思います。

時間の使い方を選択すると「生き方」が変わった

自分のやりたいこと、したくないこと、せざるえないこと、などは全て自分自身で選べます!

自分で選んだから今があるわけですが、僕は家族と楽しく生きるためにどうすればいいのかな?なんて考えながら選んでいったら、どんどん生き方が変わっていきました。

これは目的を決めたからおきたことで、あとから本を読んで知ったのですが、7つの習慣の第2の習慣のことです!

7つの習慣という本はかなりオススメなので紹介しますね~

僕はマンガ版を読みましたが、とてもわかりやすくエッセンスがまとまっていて素晴らしかったです!章ごとにまとめてくれてるのがわかりやすいんですよね~

マンガ版ではない7つの習慣を読みたい方は上の方になります!

終わりを思い描くことから始める

目的の大切さを教えてくれる本でしたので、少し引用します!

内面に変わることのない中心を持っていなければ、人は変化に耐えられない。自分は何者なのか、何を目指しているのか、何を信じているのかを明確に意識し、それが変わらざるものとして内面にあってこそ、どんな変化にも耐えられるのである。

–『完訳7つの習慣 人格主義の回復』P.134–

忙しいと気づけないことがある

あまりにも仕事が忙しいと「考える時間」がないのを僕は実感しました!

私生活でも仕事でも、私たちは下草を刈る作業に追われるあまり、間違ったジャングルにいても気づかないことがある。・・・私たちに必要なのは、はっきりとしたビジョン、明確な目的である。

–『完訳7つの習慣 人格主義の回復』P.124–

自分のやりたいことで時間がないなら言い訳じゃなくなる

僕は他人軸の時間の使い方だとストレスがたまりますが、自分軸で忙しくて時間がない状態だと幸福感で満たされました!

やはり自分軸で時間を使うと、どれだけ時間がなくても言い訳にならないな〜と実感したんですよ。なったとしてもカッコいい言い訳になって、キラキラしちゃってるんじゃ?と思います。

あなたはいま、他人軸ですか?自分軸ですか?

時間の使い方:まとめ

目的なしに生きていくと、どんどん他人に流されてしまうので、これからも自分自身や家族が楽しく生きれる方向に向かっていきたいです。

それこそ、これからの働き方だと思いますし、生き方ですよね!

この記事で伝えたかったことは、

- 時間の使い方を考える理由

- 時間の使い方が下手だとどうなるか

- 時間の使い方が上手になる考え方

ですので、

- 時間と向き合う大切さ

- 大切な人との時間が失われる怖さ

- 目的の大切さ

だと実際に経験して感じました!

そして、この考え方で進んだ未来にあるのが、以下の「これからの働き方」なんだと思います~

自分で働き方や生き方を選ぶと家族で楽しく過ごせます。

副業で得たスキルや知識を会社で活かすとさらに加速!ということで複業を経て築き上げた僕のキャリア戦略やブログ・アフィリエイトなど。

働き方・生き方を変えたキッカケは?

副業年収はどうなの?

価値観は変わった?

会社の外で身に付けた力を会社で活かす?

今後サラリーマンとしてどうするの?

あなたがこれから挑戦する未来かも?しれません。